住宅デバイス共創機構設立準備室は、特許出願済技術を含む全61件の技術及びアイデアに関して無償で公開・提供することを発表しました。

本機構は、自動配送の早期実現を目指しており、住宅側の受け取り準備を進めるべく活動を行っています。

※技術件数は2025年4月時点のものです。今後増加する予定です。

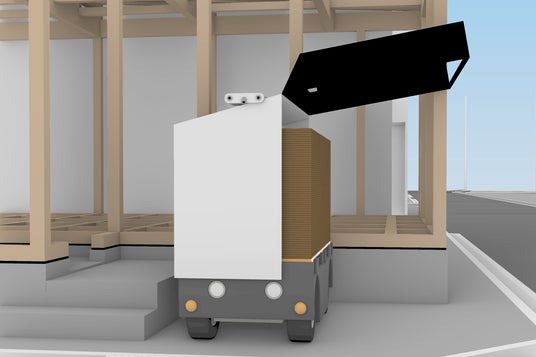

無償提供の特許技術を含む自動配送用モビリティ

住宅デバイス共創機構が目指すもの

昨今の日本においては、物流の2024年問題により、宅配サービスの継続が困難となりつつあります。しかし、ECサイトの発達やライフスタイルの多様化などに伴い、個人が受け取る荷物数は増加することが予想されています。本機構では、担い手不足や高齢化、ECサイトのさらなる普及が進む中でも、無人で配送を行う車両やロボットを有効に活用することで、より多くの人が今後も宅配サービスを利用し続けられる社会の実現を目指しています。

早期の実現に向け、住宅、サービス、ロボット、インフラなど、住まいや生活にかかわる業界の連携・共創を推進します。

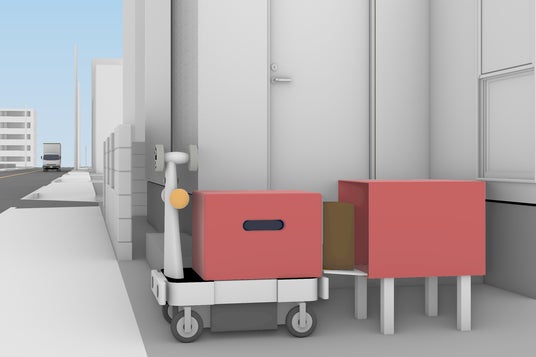

自動置き配を実現し、物流の2024年問題解決を目指す配送車両

技術の公開に関して

本機構が保有する技術のうち、公道を走行する車両・ロボットにかかわるものを無償公開・無償提供します。無償提供の対象には、アイデアやデザインから特許取得済みのものまで幅広い技術が含まれています。私たちの住む日本の未来をよりよくするという機構の理念から、日本国内で利用していただける場合には、無期限で使用料不要とします。今後、ライセンス料や会費などによる対価の設定を行うことはありません。

また、実施のハードルを下げる観点から、使用許諾なども不要としています。

配送拠点で荷物の積み下ろしを行う大型トラック

無償提供決定の経緯

自動配送の実現には、住宅側の整備とともに、自動配送システムそのものの発展が不可欠です。しかし、本機構が車両やロボットの開発の全てを行うことは困難です。

そこで、住宅デバイス開発の中で発案された配送に用いるツール(車両・ロボットなど)に関する技術が、新たな研究や開発のきっかけになることを願い、特許やアイデアを公開・無償提供とすることを決定いたしました。

概要

・無償公開対象技術(特許を含む)およびデザインの一部または全部を使用可能

・申請不要

・対価不要

・期間は無期限

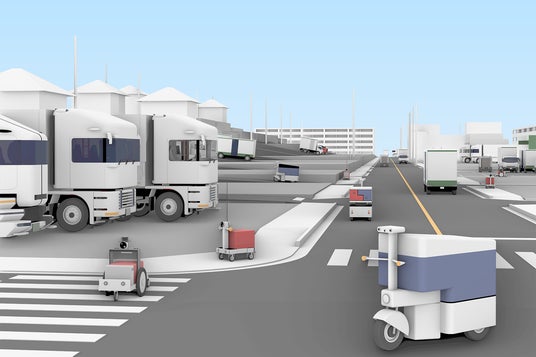

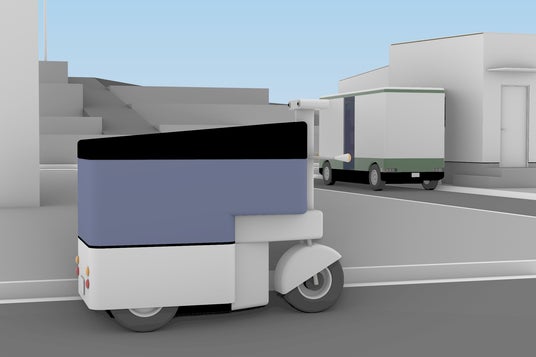

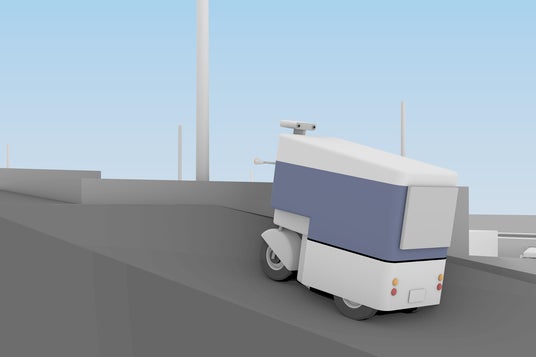

自動配送用モビリティの活動イメージ ※画像内のモビリティは無償提供対象となります

免責事項

特許に関して、現在出願中のものや今後出願を行うものについても取得を目指しますが、その目的はあくまで「多くの人が自由に技術を利用できること」としています。

既存の関連特許などに抵触しないことを補償するものではありません。

また、技術の一部または全部の利用により発生した他者権利侵害や損害に関しては責任を負いかねます。

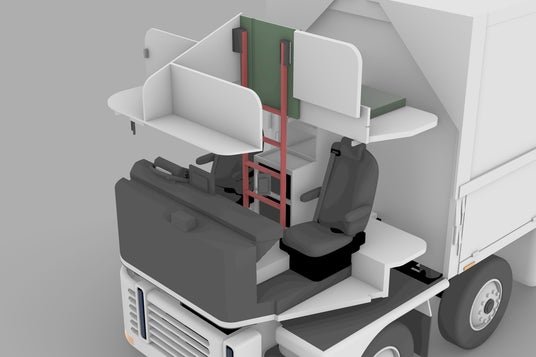

無償提供対象技術紹介:大型トラック(A5+90 Type009)

無償提供の対象モビリティのひとつは、物流を支える新型の大型トラックです。この大型トラックのポイント3点を以下にご紹介します。

※特許出願中

階段や休息用個室を備える大型トラック(A5+90 Type009)の全体像

1.乗り込みが楽になるキャビン前乗り階段

2025年4月1日の高齢者雇用安定法の改正などにより、働くことのできる期間が長くなっています。本機構では、より幅広い年齢層の方が使用しやすい車両の普及を目指しています。

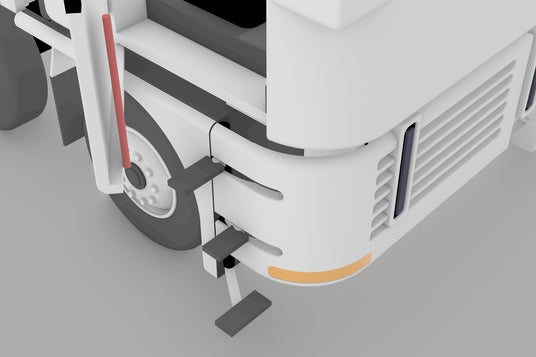

助手席側には、新しい設計の階段を設けています。一段一段をより広くし、前に進みながら上がる形をとることで、より昇降しやすくなっています。また、ドアの開き方を工夫し、車幅の内側での開閉範囲でもスムーズな乗降を可能にしました。これにより、隣の車両との距離が少ない駐停車場所でも乗降がしやすくなります。使用効率を高めたトラックバースや駐車場での運用に最適です。

また、運転席側には収納式ステップを設けています。乗降時にはステップが開き、走行時には閉じてボディの内側に収納されます。

助手席側に設けられた乗降用階段

運転席側に開いた乗降用ステップ

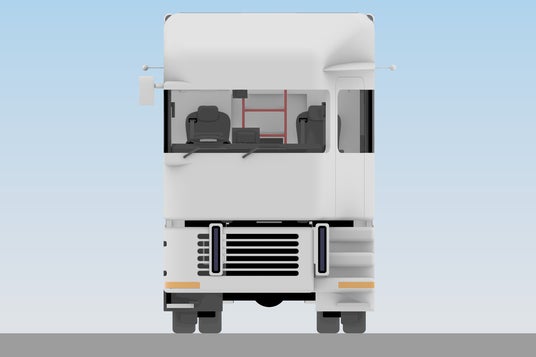

正面から見た大型トラック(A5+90 Type009)

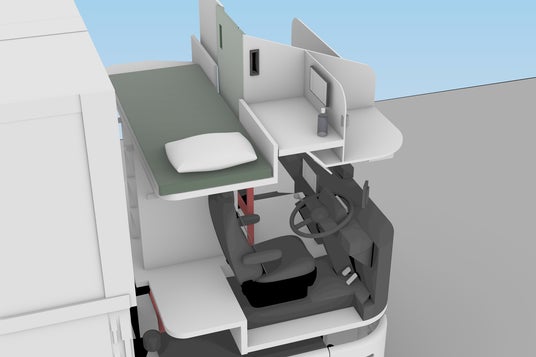

2.走行中でも快適な休息用個室

2.走行中でも利用可能な休息用個室

2024年4月1日には自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正が適用となるなど、労働時間の基準は年々変化しています。

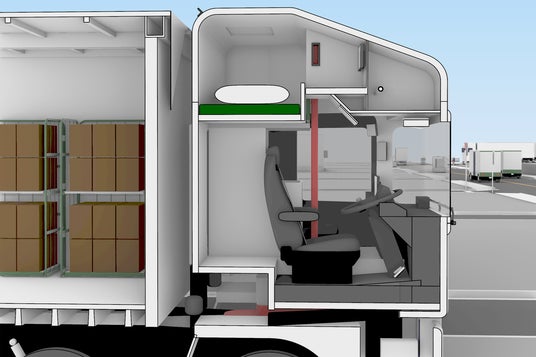

本日公開したトラックでは、より快適に休息をとることができるよう、休息用個室をキャビン後部に設けています。この個室は車体に固定され、且つ壁に囲まれており、走行中にも仮眠可能な空間を確保します。また、個室に上がるためのはしごは常時使用可能となっているため、有事の際にも速やかに脱出が可能です。

この休息室は、従来運用されている馬運車両の厩務員用ベッドや、公開されているガイドラインをもとに設計を行っており、マットサイズは長さ200cm、幅80cmとして設計されています。

ガイドラインなどの変化に応じて、改良を重ねていく予定です。

キャビン後部に仮眠可能な個室が設けられている

はしごは収納しないため、緊急時にも速やかな使用が可能

ベッドサイドには小物を置くスペースを備える

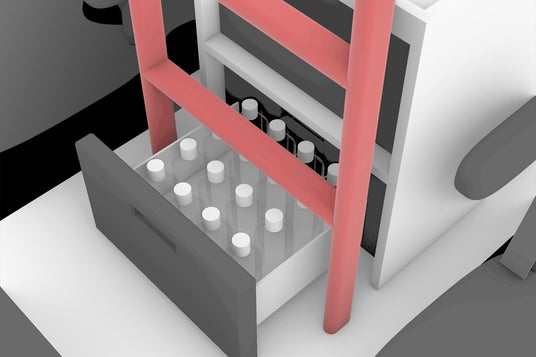

ビルトイン冷蔵庫

はしご奥に備え付けられたビルトイン冷蔵庫

車内で快適に過ごすための備品のひとつである冷蔵庫を、はしご奥のスペースに設けました。

引き出し式のビルトイン冷蔵庫で、運転席と助手席の両側から使いやすい配置となっています。

また、冷蔵庫の上には収納スペースを設けています。冷蔵庫は、市販品のサイズを元に設計されています。

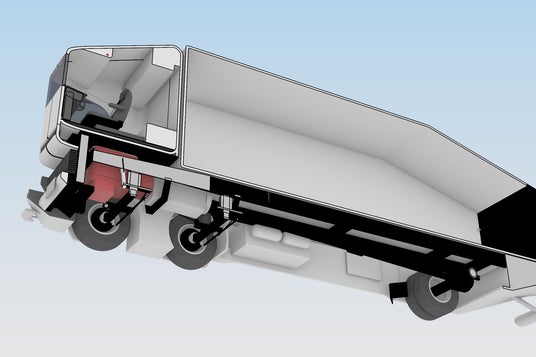

3.メンテナンス性や信頼性はそのまま

新しい機能と引き換えに、これまでより不便になることは防がなければなりません。

下の断面図からわかるように、車両の基本となるエンジンや、車軸、荷台などの構成は現在運用されているトラックと同様です。そのため、メンテナンスなどの整備性や、実務を行う上で重要となる耐久性、信頼性などに変化はありません。

また、カメラ映像と物理ミラーの使い分けや、それらの配置など、完全自動運転への過渡期に応じた使い分けを提案しています。

これまでの車両から変化する点として、キャビンの形状による空力性能の向上が見込まれます。左右非対称のデザインのため不安定に見えますが、キャビン左側に設けられた補助翼(屋根)の働きによって直進安定性が確保されています。このような新たな空力設計は、ドローンやエアモビリティの開発経験から生まれています。

大型トラックの断面図 構成は一般的なトラックと同様

現場の混乱を避けるため、従来のメンテナンス性を維持

今後の技術公開について

本日発表した無償提供の対象となる技術61件は、順次公開を予定しております。本機構では、上記にてご紹介した物流用大型トラックから、歩道をゆっくり走行する小型のデリバリーロボットまで、さまざまな環境や交通事情に合わせた地上配送ツールの研究開発を行っています。

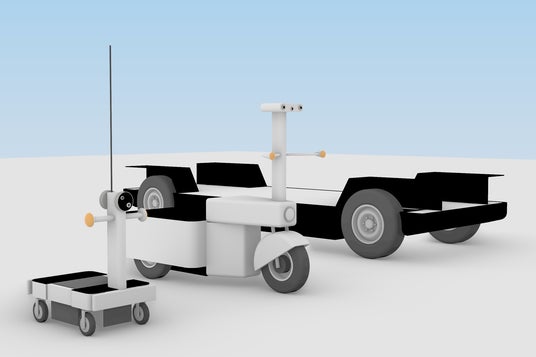

今後公開予定のモビリティの一部を以下にご紹介します。

【車両大型タイプ4種】

本日公開したトラック(A5+90 Type009)のほかに、3種類以上の大型トラックを公開予定です。

開発中の大型トラック群

車両大型タイプ(A5+90 Type002)

荷室含め、空力性能の向上に特化したボディ形状

一人乗りの高速特化車両です。空力性能の向上に特化したボディ形状となっており、高速道路などの速度域で長距離をより効率的に移動することを目的としています。

動力はディーゼルエンジンを採用していますが、自動運転やSBW(ステア・バイ・ワイヤ)の搭載を前提としていることから、運用されるのは10年以上先を想定しています。

車両大型タイプ(A5+90 Type010)

2つの休息用個室を備え、2名同時休憩を可能にしたキャビン

二人乗りの長時間運用車両です。この車両は2つの休息用個室を備えており、レベル4以上の自動運転が実現した社会においては、2名の乗務員が同時にそれぞれの個室で休息をとることが可能です。専用の個室があることで、車内での休息や仮眠の質をさらに向上します。

動力はディーゼルエンジンを採用していますが、高速道路上での自動運転レベル4やSBW(ステア・バイ・ワイヤ)の搭載を前提としていることから、運用されるのは10年以上先を想定しています。

車両大型タイプ(A5+90 Type004)

ショートキャブを採用した移動倉庫運搬車両

後述の移動倉庫タイプ(A3+20 Type006)を10台搭載し、目的地付近まで運ぶ車両です。

比較的短距離の運用を想定しており、他の大型車両よりもコンパクトなキャビンサイズにて設計されています。

【車両中型タイプ2種】

車両中型タイプ(B4+120 Type002)

道路から荷物の置き配を行う自動配送車両

自動配送のメインとなる車両。商用バン程度のサイズで、道路から住宅の荷物受け取りポートへ自動で置き配を行います。自動配送などの整備が進むと、完全無人配送に用いられる想定です。本カテゴリーの車両は配送問題の抜本解決に必要な重要カテゴリーと認識しています。開発車両は、現時点で実体化可能なものから、数十年先を想定したものまで存在します。

このB4+120 Type002は5~10年先を想定した車両ですが、さらに未来を想定した車両も無償公開の対象に含まれています。

車両中型タイプ(B4+120 Type004)

既存の2トントラックを用いた置き配機能付き車両

一般的な2トントラックの荷台部分に自動配送機構を搭載した配送車両です。

主に、B4+120 Type002の検証段階に用いられるため、車両は一般的な2トントラックと同様の構成となります。走行は既存のトラックと同様にドライバーが行い、荷物の置き配は荷台の自動配送用設備が行うため、ドライバーの車両の乗り降りや玄関までの移動などが不要となります。この降車の手間をなくすことによって、ドライバーの負担を減らしながら、同時に単位時間当りの配達量の向上を実現可能にします。なお、自動配送に必要なロボットも今回の無償提供対象の中に含まれます。

【移動倉庫タイプ1種】

移動倉庫タイプ(A3+20 Type006)

建築現場に合板を運び、そのまま現場の倉庫として使用可能

建築現場などで一定期間使用する倉庫に、移動機能がつくイメージです。他の配送ツールとしての車両とは異なり、主の機能は倉庫であり、走行機能は副次的なものとなります。

そのため、現場付近まではトラック(A5+90 Type004)などに積載されて移動します。主な搭載物はサブロク板(合板910mm×1,820mm)を想定しています。移動倉庫カテゴリーの車両は、安価な自動運転を採用することがポイントです。これを実現するためのハードウェア構成とともに、運用に関する技術も無償提供の対象となります。

【車両小型タイプ3種】

車両小型タイプ(A2+60 Type002)

特寸荷物に対応する手動受け取りタイプの配送車両

最もベーシックな荷台を備える車両。受け取りは、人による取り出しが必要です。特寸荷物のチャーター便としての利用が見込まれます。

車両の安定性の観点から、幅はスクーターよりも10cm程度広い80cm。長さはほぼ同じの186cmにて設計されています。

車両小型タイプ(A2+60 Type003)

フードデリバリーに特化した荷室形状を持つ配送車両

フードデリバリーに特化した車両。ピザのLサイズや飲料カップなど、大きさや高さにばらつきのある物品の配達に対応します。1台で4件分の配達が可能です。この車両は、現在の国内のフードデリバリーの研究の上に発案されています。温度・衛生管理・公道上の事故配慮など、配送品質に関する部分まで深く考察されています。もちろん全てが無償提供の対象です。

車両小型タイプ(B2+60 Type001)

置き配可能な小型車両 車両中型タイプが運用困難な環境に対応

自動配送に対応したトライク。車両後部から、受け取りポートへと荷物を引き渡します。自動配送は車両中型タイプ(B4+120 Type002)がメインとなりますが、小戸数の限界集落への配送や、車両中型タイプ(B4+120 Type002)が運用困難な条件下ではこの車両を用います。

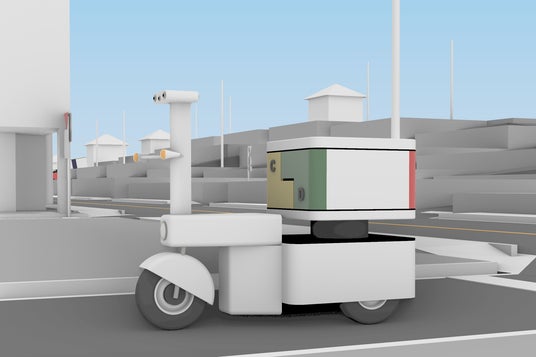

【ロボット小型タイプ1種】

ロボット小型タイプ(B1+6 Type004)

歩道を走行して置き配を行う自動配送ロボット

私有地内の受け取りポートに自動で置き配を行います。対応荷物のサイズや重さの目安として、2Lペットボトル6本入りの箱を2箱運ぶことが可能です。

設計コンセプト

全ての車両は、配達人口カバー率99%以上(降雪時は除く)を目標として設計されています。勾配や路盤整備状況などの物理的な部分は当然として、幹線道路沿いに建つ駐車場の無い戸建て住宅なども想定しています。この条件では、住宅前の道路の速度域が高く、かつ交通量が多いことが予想されます。そのため、中型車両が一時停止して路上から配達することは困難です。このようなケースに対応するために、複数の配達用車両・ロボットを開発しています。

歩道があるため、車両中型タイプによる配送が困難なケース ロボット小型タイプによりカバー

また、気候対応なども積極的に盛り込んでいます。例えば台風一過などのように、路盤状況は問題ないが風は強いという状況に対応する、小型低速車両の空力設計などにも踏み込んでいます。ただし、降雪に関しては対応に時間を必要とします。この原因は車両側よりも自動運転部分にあるため、時代と歩調を合わせて新たな技術を示していく予定です。

多くの車両はモジュール設計とし、可能な限り安価な汎用部品で設計をしています。その上で現実的な範囲で低重心を心がけつつ、スタック原因となるトラックション抜け対策を行っています。

また、日本国内での自動運転による配送に必須となる技術なども研究開発を行っており、これらの技術についても同様に、無償提供を行います。

走行プラットフォーム 架装の変更で様々な荷物に対応

ロボット小型タイプ(B1+6 Type003)の内部構造

今後の活動

今後の発表では、上記のモビリティで用いられている61件の技術について紹介を行う予定です。※技術件数は2025年4月時点のものです。今後増加する予定です。

公開は順次行っていく予定ですが、この順序は要望により入れ替えることも可能です。本日公開したCGの中に、具体的に開発・製造の検討に値する物がありましたらお知らせください。優先的に公開をさせていただきます。

なお、本機構の理念は「多くの人が自由に技術を利用できること」であることから、特許などの権利譲渡は行いません。

また、本機構の趣旨に合致する取り組みをされている事業者様に対して、本機構が無償で技術の発案を行うことも可能です。この場合も、特許となった技術は無償公開の対象となります。

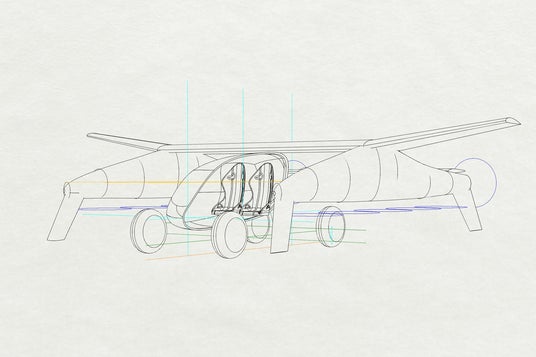

エアモビリティの特許無償開放に関して

本機構では、本日発表を行ったモビリティ関連技術の無償提供とは別に、エアモビリティに関する特許の無償提供も予定しています。エアモビリティはその特性上高度な技術を必要とするため、こちらの技術提供は許可制となる見込みです。

ここでは、公開予定の機体の中から比較的無難な機体のポイントを紹介します。

・構成はマルチコプター(10モーター)+推進モーター(2モーター)

・キャビンの切り離しに対応 ※スケールモデルでは荷物の配送に対応

・スケールモデル(1/4~1/2)は2年程度でテスト飛行可能(有償での技術指導も可能とする予定です)

エアモビリティ(空飛ぶ車)のイメージ ※提供予定の機体とは一部異なります

上記にて「無難」という表現を用いたのは、公開対象となっている機体の中にeVTOLの革命的な機体が含まれるためです。将来的に具体的な構成についても公開を予定していますが、ここでは設計コンセプトをご紹介させていただきます。

・着陸性能第一主義(一般的なマルチコプターよりも着陸性能が高いeVTOL)

・従来機(固定翼付きVTOL)よりも最高速・航続距離で劣る(着陸性能を優先)

・マルチコプターよりも最高速・航続距離で勝る

・周知のeVTOLよりも複雑な構造

・夢の形ではなく現実的な構成(スケールモデルは2~3年で飛行可能)

・有人以外にも空からのドローン宅配などにも対応可能

エアモビリティの開発についても、今後発表を行います。

住宅デバイス共創機構設立準備室

名称 :住宅デバイス共創機構設立準備室

所在地 :〒406-0812 山梨県笛吹市御坂町下黒駒464-1

設立 :2024年7月1日

webサイト:https://www.rdcc-pre.org

問い合わせ:info@rdcc-pre.org